-

-

2022-02-10 12:00

冬奥会蕴藏的化工“黑科技”---“神奇”的高分子新材料

冬奥会再掀“冰雪装备热”,高分子材料来助力。

- 简介

- 图文

- 聊天

冬奥会再掀“冰雪装备热”,高分子材料来助力

道路材料为冬奥保驾护航

2022年冬奥会共分为北京、延庆、张家口三大赛区,相关道路设施有机串联,保障各项赛事有序进行。化工材料也为道路安全保驾护航,其中,延崇高速防冰雪路面所用防冰雪有机材料,延崇高速和冬奥公园里铺设的沥青材料,奥运专用道中的地面标识等道路用化工材料。

北京赛区将举办所有冰上项目,包括冰壶、冰球、滑冰三个大项;延庆赛区将进行高山滑雪、雪车、钢架雪车、雪橇比赛;张家口赛区将进行滑雪其他大项的比赛。

在竞赛场馆、非竞赛场馆和冬奥村等相关设施之间,设置了供服务冬奥会和冬残奥会机动车使用的专用车道即奥运专用道。其中,北京延庆赛区的奥运专用道及交通指引标识,部分施工材料采用亮线(河北)新材料科技有限公司研制的预成型标线胶带产品。这种预成型标线胶带由特殊配方的合成橡胶、色料和添加剂构成,是预制成型的标线胶带产品。它在沥青和水泥路面的反光性能测试效果较好,在下雨天、光线不足的夜晚及其他各类特殊天气情况下都能保证标线的高性能反光。再配合独特的胶粘系统,标线胶带产品在使用时不需要加热或溶解,施工现场也不产生污染气体、废水和扬尘;清除时能成卷回收,不对环境造成二次污染,解决了现有标线存在的环保问题和特殊路况下的交通安全问题。该产品经过-15℃的环境温度以及车流量较大的国道使用测试后,能够完全满足冬奥会规定的施工及使用条件。

此外,在河北省张家口市连接比赛场馆和太子城奥运村的SL74公路上,采用了河南能源化工集团义煤豫蜀夜视利公司生产的北京冬奥会专用通道地面反光标识。该公司利用镶嵌工艺配高粘胶的生产技术,以白底加黄、绿、蓝、红、黑五种颜色,将奥运五环清晰靓丽地展示出来。

具有轻量化、高强度和低阻尼特点-滑雪板

想要在雪上“飘”,轻量化、高强度和低阻尼的滑雪板少不了!

早前的滑雪板大多只是一块木板,随着材料科技的发展,复合材质的滑雪板越来越受滑雪运动者青睐。

据了解,除了常见木材板芯,聚氨酯也可用于制造滑雪板板芯。板芯的上方和下方通常为复合层,一般采用碳纤维或玻纤维,以保护板芯,增强滑雪板的机械强度 ,延长使用寿命。

为了减少运动过程中滑雪板的振动,滑雪板品牌如Faction 、Salomon 和 Whitedot Skis正在增加复合材料中的亚麻纤维成分。碳纤维或玻璃纤维是实心细丝,而亚麻纤维是由微小的“基本纤维”组成的,它们会耗散能量并产生较少的振动。

板底是P-Tex 聚乙烯塑料制成。大多数基材后面都会有一个数字(即 sintered 2000)。这个数字是指聚乙烯的分子量。数字越大,P-Tex 的分子量就越高,这表明更好和更耐用的基底。

板底通常有两种加工方法,一种是挤压和烧结。

挤压板底是将聚乙烯颗粒高温融化再压制成合适厚度,切成一定形状。它的优点是持久耐用,成本低廉,但由于没有多孔结构,不能抓住更多板蜡,会比打蜡的烧结板底速度慢。

烧结板底是把聚乙烯颗粒研磨成粉末,再加热压制切成一定形状。由于它拥有多孔结构,可以很好地吸收打蜡,它的滑行速度更快,但成本较高。

此外,为减少滑雪板制作过程中的碳排放,增加及生物基材质和回收材料成分也是近年来滑雪品牌履行其可持续发展承诺的关键。

滑雪必备装置-滑雪镜

滑雪镜也是滑雪必备装置!它可用来挡风、挡紫外线,保护眼睛。

滑雪镜应具备以下几个功能:第一,防止冷风对眼睛的刺激;第二,防止紫外线对眼睛的灼伤;第三,镜面不能起雾气;第四,跌倒后滑雪镜不应对脸部造成伤害。

为实现这些保护功能,镜片材质的选择尤为重要。聚碳酸酯由于其出色的抗冲击性(大约是玻璃和其他塑料的10倍),并且无需额外或特殊的涂层便可阻挡99.9%的长波紫外线(UVA)和中波紫外线(UVB),折射率高达1.59,成为众多滑雪镜镜片的材料首选。

3D技术实现个性化定制中国队雪车项目专属头盔

此次中国队雪车项目的专属头盔由东莞理工学院负责研发。据介绍,莞工项目组综合3D扫描、设计、3D打印技术,采集运动员的数据,进行一对一个性化定制,以达到能贴合每一位运动员实际需求的效果。

在材料的使用上,这款定制雪车头盔采用的是强度高、防撞性能优异的中国航天T800碳纤维和纯碳纤维材料制成,头盔的重量比起上一代运用的赛用头盔减重了500克,仅为1100克左右,有效地为运动员减少负重。

在减重的同时,头盔内部材料缓冲层还采用了3D打印点阵结构,可以抵御头盔在遇到碰撞时的各种冲击力,更好地保护运动员。此外,头盔在风阻以及镜头防雾上也做了很大优化。

下图为东莞理工学院负责研发的中国队雪车项目专属头盔。(图片来自广州日报)

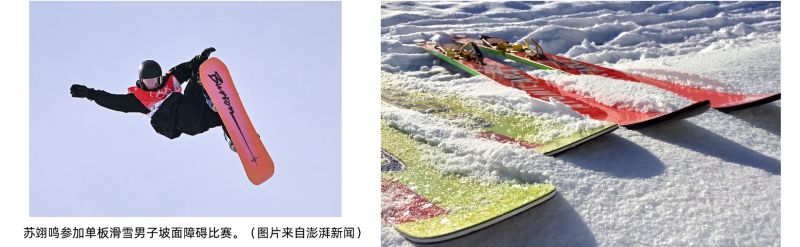

透气保暖的滑雪头盔

滑雪是一项极具观赏性的滑雪运动,将速度与技巧有机结合,运动员要在高耸的雪山陡坡上完成快速滑降和回转动作。

运动员滑雪时,头部会发出大量的热量,需要佩戴透气保暖的头盔。滑雪头盔外壳材质主要是PC和ABS两种;内壳一般为高密度发泡材料,能在头部受到撞击后起到最佳的缓冲作用。

冬奥会服装中的“黑科技”--比赛服装

比赛服装中的科技含量更高:

速滑竞赛服中,会在大腿的部位选择一种比普通纤维弹性强数十倍的橡胶材料,可以最大程度减少体力消耗;

在右胯部的位置,则是会采用一种合成纤维,可有效减少摩擦力;

而为了较少空气阻力,速滑竞赛服的手脚处使用了蜂窝样式的聚氨酯材料,这些材料的选择都是为了最大限度提高运动员成绩。

滑雪服

滑雪服则采用了剪切增稠流体(STF)材料,这是一种智能分子材料,常态下处于一种粘稠的半液体状态,一旦遇到高速的撞击,这些智能分子立刻相互连接形成防护层,使外来的冲击力分散到周围,不会集中于身体的某一点。用STF材料制成的滑雪服防护性气高,更重要的是对于运动员来说,它解决了空气阻力和衣服柔韧性的问题。

冬奥会服装中的“黑科技”--颁奖礼仪服

颁奖礼仪服,是奥运会场一道靓丽的风景线。和夏季奥运会不同,冬奥场馆温度最低至可达零下30多度,在如此冷的环境中,如何让颁奖礼仪服装既美观舒适,又能保暖呢?

本次冬奥会和冬残奥会颁奖礼仪服装共三套方案,分别为“瑞雪祥云”、“鸿运山水”和“唐花飞雪”,不仅外观典雅大方,而且衣服内胆里特意添加了一片片黑色的材料——这就是针对本届冬奥会研发的第二代石墨烯发热材料,石墨烯导热系数非常高,在通电情况下,碳分子团之间相互摩擦、碰撞而产生热能,热能又通过远红外线以平面方式均匀地辐射出来,可以能很好地被人体接受,产生一种由内而外的温暖。

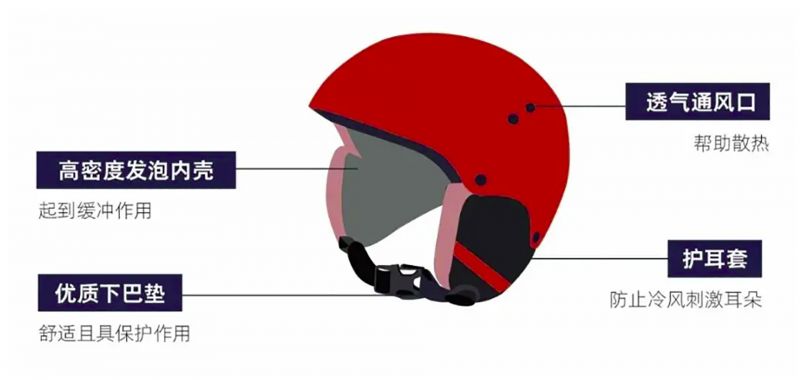

神奇的二氧化碳跨临界直接制冰

走进国家速滑馆“冰丝带”,映入眼帘的是一整块1.2万平方米的冰面,这是目前世界上采用二氧化碳跨临界直冷制冰技术打造的最大的多功能全冰面。

“二氧化碳跨临界直接制冰”?——听上去就感觉很高大上!那么,它到底是啥意思呢?

首先,我们要理解什么是临界点(Critical point)。以我们生活中常见的水为例,水在加热的时候会变成水蒸汽。根据热力学知识,这一过程经历了液态水--液态水气态水蒸气的混合物--气态水蒸气的变化,但是当水在温度373℃,压力22.064MPa加热的时候,液态水和气态水蒸气的物理性质没有明显的变化,只有一个相存在,水变得可压缩、可膨胀,并且更喜欢与非极性气体和有机分子混合,这个点就是水的临界点。以二氧化碳为例,它的临界温度为31.1摄氏度,而临界压力达到了7.38兆帕。在临界点以上的区称为超临界,以下的区是亚临界,而从亚临界到超临界就是跨临界。

常温常压下的二氧化碳是气态,施加一定压力后,可以液化成液体甚至凝华为固体(也就是我们说的干冰),压力降低后,液态或固态的二氧化碳又能快速汽化(或升华)为气体,并大量吸热,从而达到降低环境温度的目的。二氧化碳跨临界直冷制冰,就是将气态二氧化碳通过加温加压形成超临界二氧化碳流体,再对超临界二氧化碳进行降温降压达到-20℃至-15℃,再相变蒸发吸热完成制冷和制冰的过程。

以往使用的氟利昂等制冷剂,对于环境的破坏较为严重,而二氧化碳跨临界直冷制冰技术具有环保节能、来源广泛、安全无毒等优点,而且,用二氧化碳直冷系统制出的冰面质量更好,能精准控制冰温和软硬度。满足不同项目对冰面的要求,被誉为是“最快的冰”。

文字来源: 化学人生

冬奥火炬中的奥秘

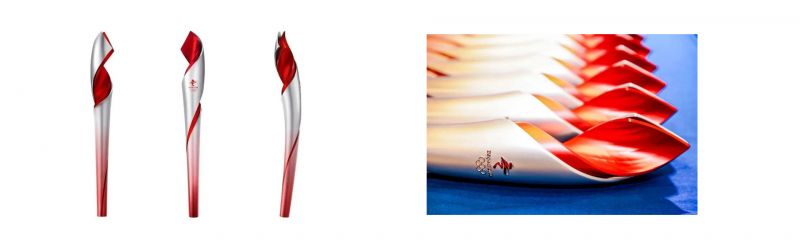

作为历届奥运会中备受关注的元素之一,此次冬奥火炬“飞扬”一经亮相就吸睛无数。

火炬外壳不仅要耐火抗高温还要能在极寒天气中使用。如何承受这“冰与火”的双重考验?奥秘就在于其所使用的新型材料中。此次冬奥火炬“飞扬”将碳纤维与高性能树脂结合在一起做成碳纤维复合材料,质量只有钢的1/4左右,但是强度是钢的7~9倍。通过将碳纤维丝立体三维编织,最终像“织毛衣”一样织成了火炬外壳,看不出任何接缝与孔隙,整个造型浑然一体。

为实现耐高温,火炬上半段燃烧端在1000℃以上高温中进行陶瓷化,有效解决了在高温制备过程中火炬外壳起泡、开裂等难题,达到了既能够耐温又能够耐火的要求,实现了燃烧温度>800℃氢气燃烧环境下正常使用。

而且碳纤维制造的火炬既分量轻又很牢固,摔不坏。同时,冬季火炬传递时,传统金属材料手感不好,碳纤维可以有效解决这个问题,避免了冰凉的触感。

氢气的火焰原本在日光下是看不见的,那么为什么“飞扬”的火焰颜色如此夺目?这是因为攻关团队研发了一种可以调节氢气火焰颜色的配方,让它在日光下具有可见的火焰颜色。

照片

视频